|

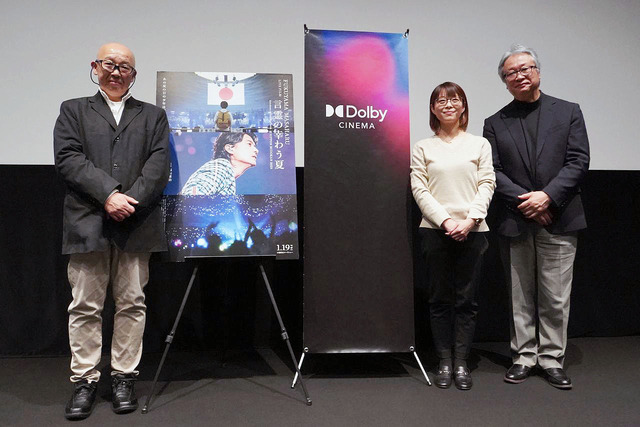

| Sandy Bridgeの概要を説明するインテル技術本部 副本部長の土岐英秋氏 |

Windows 7の登場以来、パソコンの出荷台数は堅調な伸びを見せ、2010年は1日に約100万台ものPCが販売されているほどだ。なかでも特にノートPCのニーズは高く、市場全体を牽引している。インテル製CPUを見ても、ノートPCではi5、i3で約8割を占めるなど、高性能に対する要求も高くなっている。

インテルは9月30日の定例会見で、次期主力CPU(コードネームSandy Bridge)の概要について明らかにした。インテル Core プロセッサー・ファミリーの第2世代で、3Dやブルーレイ、HDビデオ編集など、グラフィックに対する高いニーズに対応できるように、CPUとグラフィック機能をワンチップで実現していることが特徴だ。

|

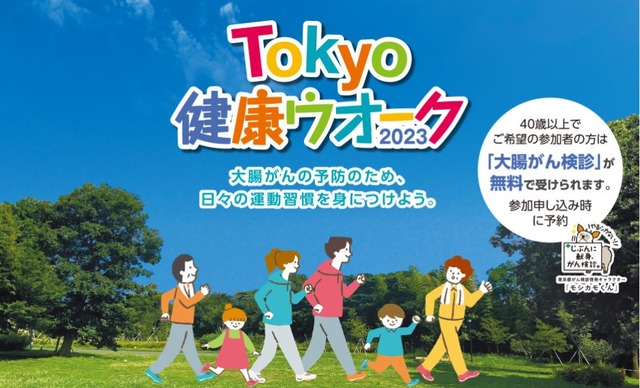

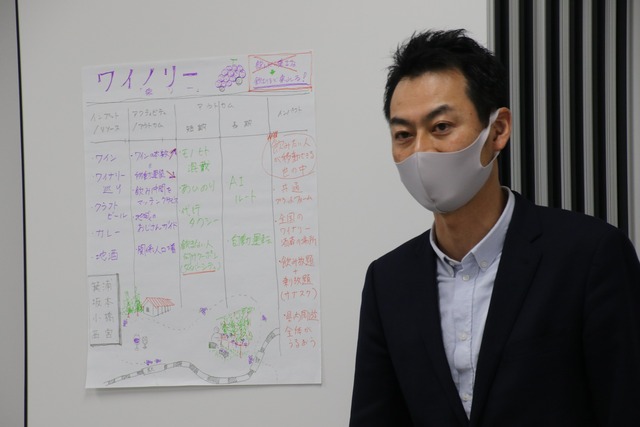

| これがSandy Bridgeの概念図。4コアとグラフィックが統合され、キャッシュがバスでつながれている。コア数は変更可能 |

インテルは、プロセス技術の革新とアーキテクチャーの革新を交互に行う戦略をとっている。Sandy Bridgeでは、アーキテクチャーの革新が行われている。

目玉となるCPU内に取り込んだグラフィック・アーキテクチャーは、省電力化、パフォーマンスの最適化、メディア機能の強化、CPUとの最適化の4点がポイントとなっている。

パフォーマンスの最適化を行うために、次世代エグゼキューション・ユニットを採用し、計算処理能力の向上でスループットが従来の4~20倍となった。複雑な条件での効率的な並列化など、並列処理自体も最適化した。

メディア機能では、HD負荷に対する処理能力の向上や高画質化のために専用アクセラレーターを搭載。ハードウェアで主なコーデックに対応するだけでなく、並列処理による高いスループットも実現した。

グラフィック機能をCPUと同じダイに統合することで、CPUコアとラスト・レベル・キャッシュを共有できるようになったことで、DRAMへのアクセスを低減した。さらにキャッシュ・パーティションを変更できるほか、グラフィックス向けに帯域幅を拡大できる。電力もCPUコアとグラフィックスを一括で管理できるため、ビデオ再生時などでグラフィックスに電力を割り当て、CPUコアの電力を下げることで全体的な省電力化を果たしている。

ラスト・レベル・キャッシュは、CPUコアごとに用意されているが、各キャッシュをリングというバスでつなげることで、グラフィックス機能やCPUコアがすべてのキャッシュを利用できる。これにより、高いパフォーマンスとメモリーの帯域幅の節約を両立させているのだ。

Sandy Bridgeは来年にも登場するといわれている。グラフィック機能を内蔵したCPUにより、利用が伸びてきている女性や初心者でも扱いやすい、メールやインターネットだけでなく動画再生にも適した、高性能で低価格、低消費電力のノートPCが出てくることが期待できそうだ。

■インテル

■ITライフハック

■ITライフハック Twitter

■パソコン関連の記事をもっと見る

・音楽重視のブランドも登場!HP、個人向けPC冬モデル発表

・Mini-ITXオンライン上オーバークロック大会で新チャンピオンが誕生

・地デジに強いパソコンも登場!富士通、FMV 冬モデルを発表

・iPadに強力なライバル!Windows 7のタブレット端末が登場

動かしながら理解するCPUの仕組み CD-ROM付 (ブルーバックス)

動かしながら理解するCPUの仕組み CD-ROM付 (ブルーバックス)著者:加藤 ただし

講談社(2010-01-21)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

ITライフハック代表

ITライフハック代表